正策新闻

正策关注|人工智能生成合成内容新规下的常见纠纷场景及应对

当用户原创内容被误判为未标识AI内容时的举证维权场景

我们先来看一个案例:国内首起因平台判定用户发布内容为AI生成而引发的唐某某诉某科技有限公司网络服务合同纠纷案。

摘自北京互联网法院涉人工智能典型案例之五。

唐某某因发布内容被系统判定为“未标识的AI生成内容”,遭平台隐藏内容并禁言1天。唐某某起诉后,北京互联网法院一审判决平台违约,需撤销处理措施并删除违规记录。法院裁判认为在一般情况下,原告应该提供如创作底稿、原件、源文件、源数据等证明人类创作属性的初步证据,但本案中原告回答内容系即时性创作文本,客观上无法提供上述证据;被告作为算法工具掌控方和结果判断方应就事实进行合理举证或解释说明。被告作为算法掌控方未对判定依据作出合理解释,且人工复核标准要求具有明显的人类情感特征缺乏科学依据。故支持原告诉求。

本案展现了用户原创内容被误判为未标识AI内容时的举证维权场景,由于本案原告发布的内容属即时性创作文本,客观上难以举证证明原创性,所以本案的证明责任主要在于被告。但从本案中,我们也可以进行思考,如果遇到此类场景时,用户的举证逻辑应从以下几方面进行。

第一,用户应证明自己发布的内容为“原创内容”。证明原创,可以通过提供自己发表的图片或文字作品的创作底稿;也可以展示自己在电脑编辑的每一版作品留存的时间记录戳或者是上传网盘、云盘等在线云存储文件的时间戳;还可以通过展示自己以往创作的作品风格,证明本次被怀疑为AI内容的作品与自己以往大量的原创作品风格相似;用户甚至可以申请第三方权威机构对自己的作品进行AI检测,出具“未使用AI创作”的证明报告。

第二,用户可以证明自己在创作作品时未使用过AI生成工具。要证明这一点,用户可以通过专业人士调取自己在创作作品时的电脑后台运行程序记录,证明创作作品时AI生成工具并没有在后台运行。

第三,用户应证明平台做出的判定无事实依据。用户可以提交平台做出的处罚公告或处罚消息发送记录;也可以提供收到处罚消息后用户与平台的沟通记录等,证明平台做出的处罚公告中的理由无事实和法律依据。

总之,当用户原创内容被误判为未标识AI内容时的举证维权逻辑就是通过构建以上三点的证据链,证明平台算法的结论有误、平台的处罚无事实依据。

当平台被诉未尽核验义务时的举证维权场景

如果用户使用AI生成内容发布在平台,但又没有进行AI标识,平台由此遭到受侵害的用户起诉,平台该如何举证维权?笔者认为这个场景的核心问题在于证明平台已经履行了“法定核验义务”。《标识办法》第六条规定了平台有核验文件元数据隐式标识的义务。因此,平台在新规出台背景下,应及时主动地布局AI内容检测技术。通过建立AI内容检测机制,在用户发布内容时,后台技术自动检验该内容是否为AI生成的,如果检验初步认定为AI生成,可以安排人工复核,对于确属AI生成内容的按照《标识办法》的规定打上AI标识;对于不确定是否为AI生成内容但又高度疑似的,可安排人工复核人员联系内容发布者进行核实。因此,当平台被诉未尽核验义务时,平台就可以通过举证已构建了完善的AI内容检测机制,覆盖包括检测技术和人工复核的全流程核验,以此证明自己已尽到合理的“核验义务”。

此外,如果平台确实在用户发布AI生成内容时未及时发现而遭到权益受侵害者的起诉,平台可以就及时遏制损失扩大进行举证。平台应举证证明在接到投诉后,及时安排人员核验传播内容,在核验为AI生成内容时第一时间采取了断开链接禁止传播、删除等措施扩大损失。如果平台知道或者应当知道网络用户权益收到侵害未采取必要措施的,需要承担连带责任,具体可参照《民法典》第一千一百九十五条至第一千一百九十七条的相关规定。

我们先来看两个关于利用AI侵害他人肖像权的案例。

第一个案例是廖某诉某科技文化有限公司网络侵权责任纠纷案。

摘自北京互联网法院涉人工智能典型案例之四。

被告未经授权使用廖某出镜视频制作换脸模板并付费提供给用户,法院认定模板未保留廖某可识别肖像特征,不构成肖像权侵权,但未经同意收集使用其人脸信息,侵犯个人信息权益,判决被告书面致歉并赔偿精神损失。

第二个案例是程某诉孙某网络侵权责任纠纷案。

摘自北京互联网法院涉人工智能典型案例之六。

孙某未经同意,用程某微信头像AI生成衣着暴露、身体畸形的动漫图片,发至微信群引发不当讨论,还将图片私信程某本人。法院认定图片可识别程某身份,且造成低俗化评价,侵犯其肖像权、名誉权及一般人格权,判决孙某公开赔礼道歉并赔偿精神损失。

这两个案例都是利用AI软件对被侵害人进行换脸,法院的认定围绕是否能特定地识别出特定人而判决行为人是否侵害了原告的肖像权;再围绕AI换脸的肖像是否对原告进行了丑化、恶搞等来判定是否对原告的名誉权等人格权构成侵害;同时如果未经原告的同意擅自使用其肖像或人物视频的行为也会构成对原告的个人信息权益的侵害。具体的裁判法条可参考《民法典》关于一般人格权等条款的规定。

我们再来看另外两个关于利用AI侵害他人声音权益的案例。

一个案例是殷某某诉某智能科技公司等人格权侵权纠纷案((2023)京0491民初12142号)。

摘自北京互联网法院涉人工智能典型案例之二。

殷某某作为配音演员,其录音制品被第三方公司用于AI文本转语音产品并对外出售,法院认定合成声音具有可识别性,且未经殷某某同意,判决侵权方赔偿经济损失。

另一个案例是李某某诉某文化传媒有限公司网络侵权责任纠纷案。

摘自北京互联网法院涉人工智能典型案例之三。

被告使用李某某公开视频及高度近似的AI合成声音宣传产品,法院结合李某某的知名度,认定合成声音可与本人建立对应关系,未经授权构成肖像权及声音权益侵权,判决被告赔礼道歉并赔偿相关损失。

这两个案例都利用了AI软件对被侵害人的声音进行处理。AI化处理后的声音能从音色、音调、讲话风格、原告在相关领域的知名度等关联性方面,足以造成一定范围内的听众的混淆。且被告对原告的声音AI化处理并运用的行为都未经原告的授权。因此,参照《民法典》关于民事主体声音权益的保护的规定,法院均判决被告承担侵权责任。

以上四个案例的本质在于未经当事人同意,AI化民事主体的肖像、声音并使用,侵害了当事人的权益。联系当下新实行的《标识办法》,我们可以就此展开讨论。如果民事主体AI化他人的肖像、声音并生成AI作品发布,但在发布时进行了AI生成内容的标识,那么标识行为是否能免责?答案应该是否定的。即使标注了一个作品是利用AI生成的,但如果该作品侵犯了他人著作权(例如抄袭文字、挪用作品元素等构成实质抄袭)、肖像权(如未经授权而AI换脸、AI换脸对他人的形象进行丑化或贬低)、声音权(如未经授权而AI合成声音),那么标识行为并不能改变侵权人侵害他人权益的本质。结合新规的精神,应认为标识行为不免除侵权责任,但未标识应加重责任后果。因此,如果民事主体欲AI化利用他人的作品、肖像、声音,首先应取得当事人的同意,并且不对其形象进行丑化,最后在发布内容时还应进行AI生成内容标识。

首先,我们可以看到《标识办法》对于未对AI生成内容进行标识应承担的责任的规定主要在第十三条“违反本办法规定的,由网信、电信、公安和广播电视等有关主管部门依据职责,按照有关法律、行政法规、部门规章的规定予以处理。”可以看出,违反《标识办法》的法律责任具体还得由相关部门结合其他法律规定做出相应的处理。

然后,我们通过几个热门新闻的场景分析不同情况可能会承担的法律责任。

第一个新闻是山姆APP疑似使用AI化的商品图片。近期,有网友发现山姆APP不使用商品的实物图展示商品,而是使用了明显P图痕迹的过度修饰后的图片展示。山姆虽未对此作出回应,但在后续将部分商品配图换上了实物图片。在这个案例中,我们可以分析,山姆App的商品配图如果确实由AI生成而没有对其进行标识,则其涉嫌违反《标识办法》的相关规定。如果使用的AI生成配图过度修饰、和商品实物差异大,达到虚假或引人误解的程度,那么该行为可能涉嫌违反《反不正当竞争法》第九条,可能将面临该法第二十五条的处罚;还可能涉嫌违反《消费者权益保护法》第八条规定的消费者的知情权等。

第二个新闻是某零食品牌在花生商品页使用AI生成的“长在树枝上的花生”图片引发了“花生上树”的热议。在这个案例中,“花生上树”的商品配图明显由AI生成,那么商家不对其进行标识,则涉嫌违反《标识办法》的规定。“花生长在树上”的配图明显违背科学常识,还可能被认定为广告内容不准确,从而可能违反《广告法》第三条、第八条关于广告应当真实、合法、明确展现商品内容的要求,面临该法第五十九条规定的后果(市场监督管理部门可责令其停止发布广告,并对作为广告主的零食品牌方处罚款)。同时,可能违反的《消费者权益保护法》和《民法典》的关于欺诈等的规定,也会受到这些法律对应的处罚。

第三个新闻是近期安徽一女子用AI工具生成了高度逼真的“流浪汉闯入家中”的图片发给丈夫测试反应,丈夫信以为真并报警求助。民警赶往现场后却发现是虚惊一场。由于该女子发布的图片并未进行AI标识,且间接导致了其丈夫报“警”造成了公共资源的浪费。在此场景中,当事人的行为可能被认定为散布谣言、谎报警情、扰乱公共秩序等,根据《治安管理处罚法》第二十五条的规定可能面临拘留、罚款的行政处罚。如果行为进一步严重,例如AI内容被广泛传播引发社会恐慌,甚至还可能触犯刑法第二百九十一条编造虚假信息罪的规定,严重的将被处以拘役、管制或有期徒刑。

生成式AI的快速发展在催生创新价值的同时,也带来了多元法律纠纷与合规挑战。《标识办法》的施行,为各主体的行为划定了基本底线,明确了用户、平台等在AI内容标识、核验等环节的核心义务。AI技术的发展不会止步,相关法律规范也将随着实践不断细化完善,对涉AI违规行为的处罚标准与执法规范也会持续明确。无论是企业还是个人,唯有将合规意识内化为行为自觉,严格遵守法律规定,才能在AI时代实现自身发展与社会公共利益的共赢,共同推动生成式AI在法治轨道上健康有序前行。

(向下滑动查看本文涉及的主要法律条款)

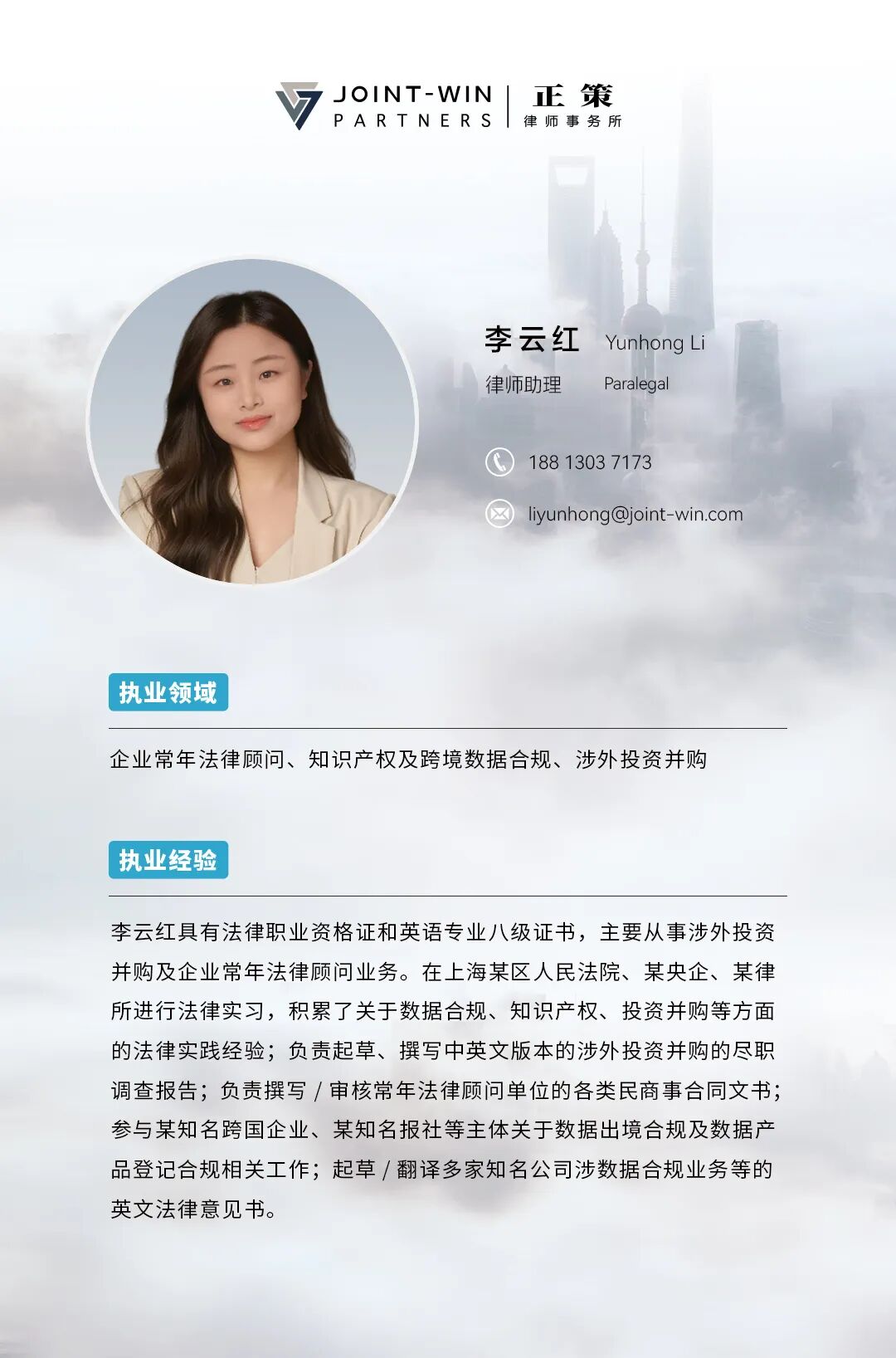

*李云红实习律师对文章亦有贡献

文章内容仅为作者独立观点,不代表本所立场