正策新闻

正策关注|“反内卷”制度化!新《反不正当竞争法》的修订内容与合规要点

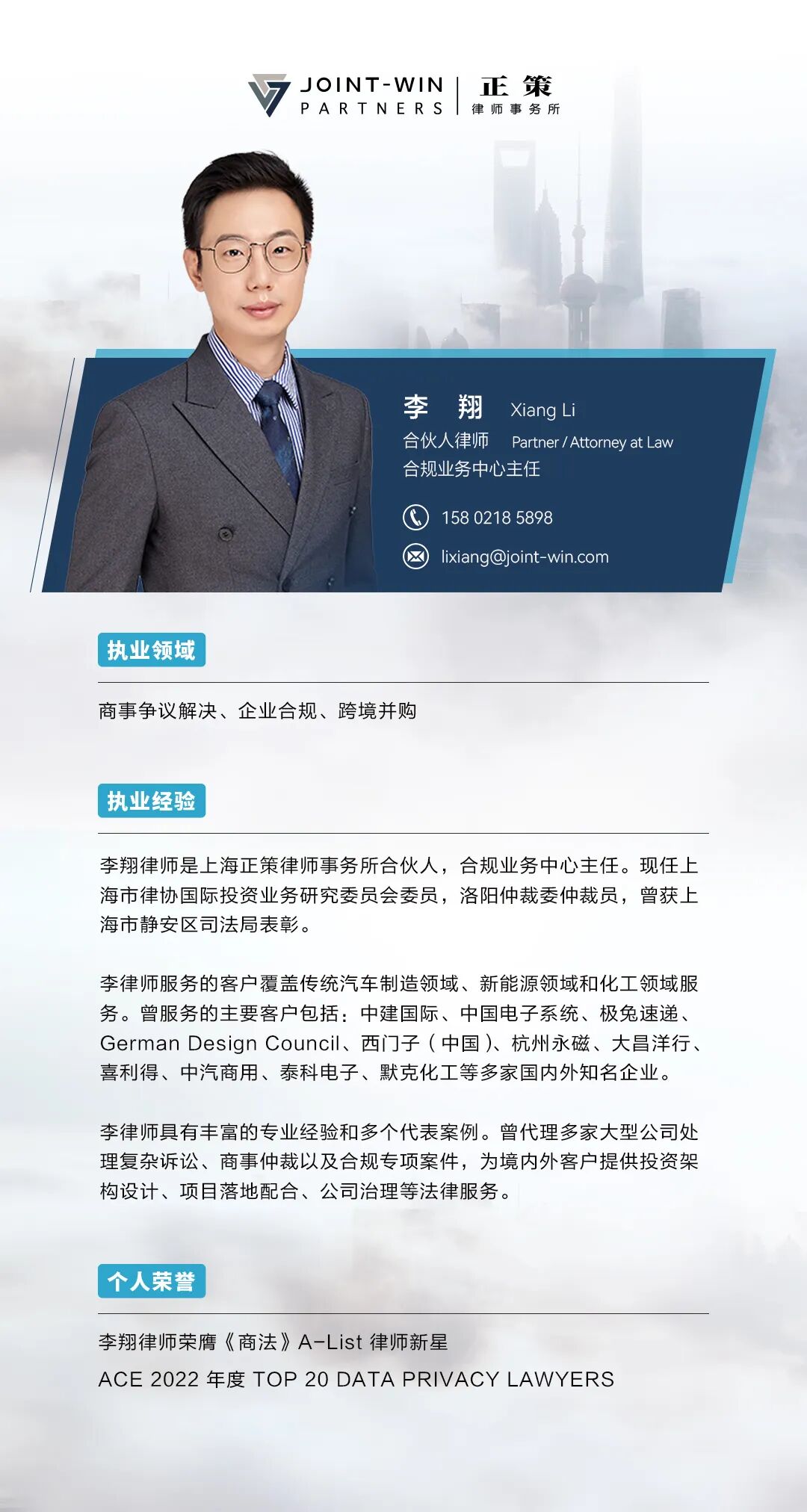

新修订的《反不正当竞争法》(以下简称“新《反法》”)已于2025年6月27日经十四届全国人大常委会第十六次会议表决通过,并将于2025年10月15日起正式施行。此次修订有别于2019年的“修正”,是对于《反不正当竞争法》的一次大修,对于市场公平竞争、反内卷、数据抓取、长臂管辖等进行了新的增加或补充。笔者综合此次修订的重点内容,综合目前的合规执法要点,形成本文实务分析。新《反法》在第一条、第四条均首次提出了“预防”不正当竞争行为,虽然措辞内容不多,但是可以表明,监管部门针对不正当竞争行为将会从“事后制止”升格至“事前防范”。此外,在第三条提到的“公平竞争审查制度”,作为反不正当竞争的主要执法单位市场监督管理局,2024年5月11日国务院通过的《公平竞争审查条例》为其已经提供了政策依据,使其监督执法能够做到及时的有法可依。

该修订条款将要求企业在市场竞争中能够提前学习和了解行业的公平竞争的制度,做好事前防控,形成合规闭环;简而言之:不能再留存“被查到了再说”的侥幸心理。

新《反法》第七条第四款对于混淆行为进行了定义,尤其是在针对注册商标、未注册的驰名商标、商品名称、企业名称(包括简称、字号)保护时,明确了上述擅自使用均属于混淆行为。为了衔接目前的新业态,新《反法》对于目前的互联网发展进行了更新性调整:一方面,对于包括“网名”、“新媒体账号名称”、“应用程序名称”或“图标”这些目前新兴的商业宣传形式进行了统一的归纳;另一方面,对于未直接使用的但是设置搜索关键词(如在互联网搜索平台设置或者购买设置的)的,也都被定性为混淆行为。除此之外,经营者不得指使他人编造、传播虚假信息或者误导性信息,损害客体不再要求必须是竞争对手,而是扩展到了所有其他经营者(新《反法》第十二条)。

由于此次混淆行为进行了扩展延伸,对于此类不正当竞争行为,除了需要经营企业避免本身存在该混淆行为外,还要求经营者注意责任连带,即:不得帮助他人实施混淆行为。目前来看,此类经营者无论是生产厂家、销售代理还是互联网平台,均在此列。需要注意的是,如果销售者不知道其销售产品属于违法商品,需提交合法取得商品的证明并说明提供者(新《反法》第二十三条),可以免予行政处罚。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

新《反法》第八条在原有的禁止商业贿赂条款基础上,增加了主题扩展,即:前款规定的单位和个人不得收受贿赂。进一步明确了无论是单位还是个人,只要定性为商业贿赂,均属于违法行为。对于处罚,新《反法》第二十四条明确无论是行贿还是受贿,情节严重的除了吊销营业执照以外,顶格处罚上线提升至500万元。并且,新增了个人对于商业贿赂的连带责任,范围包括:法定代表人、主要负责人和直接责任人,处罚上限为100万元。长久以来,对于商业贿赂都是依照“定性大于金额”的执法裁量,无论贿赂金额多少(小到一顿商务宴请),只要符合商业贿赂的定性(谋取交易机会或者竞争优势),都有被认定为违法行为的可能。此次修订,在原有定性的基础上,处罚扩展到了个人,让原来针对公司的商业贿赂行政处罚可以波及到法定代表人以及主要责任人员,这对于每个市场经营的公司(尤其是高危行业的从业者)提出了更高的要求。“勿以恶小而为之”,《廉政条款/协议》与道德规范,不再只是纸面上的内容了。新《反法》第十三条将互联网经营者传统的“技术手段”明确为“数据和算法、技术、平台规则等”,从立法层面将这些足以左右市场主体和人民群众的行为进行了披露。首次强调了数据信息的价值意义:经营者不得以欺诈、胁迫、避开或者破坏技术管理措施等不正当方式,获取、使用其他经营者合法持有的数据,损害其他经营者的合法权益,扰乱市场竞争秩序。增加了“虚假评价”的行为(新《反法》第九条),并且要求经营者不得滥用平台规则实施虚假交易、虚假评价或者恶意退货等行为。助推“反内卷”:第十四条要求平台经营者不得强制或变相强制平台经营者按照其定价规则以低于成本的价格销售商品,扰乱市场竞争秩序。第三十条的处罚,对于情节严重的上限为200万元平台规则,看似陌生,实则藏在日常生活中,无论是正规经营者还是消费者,均饱受“弹窗、欺骗链接、平台二选一、假评价刷分、窃听搜索信息茧房”的困扰。此次修订对于互联网经营平台就行了立体全方位的约束和规定,依赖算法、爬取数据、侵害权利的违法行为,可以休矣。互联网平台开展商业活动时,单纯通过数据算法来进行不正当竞争的时代,已经不再适用,对于下一阶段的合规要点,除了注重对于消费者的权益保护外,还应关注数据权益自身界限(如获取来源等)和保护。新《反法》第二十一条还明确要求平台经营者应当在平台服务协议和交易规则中明确平台内公平竞争规则,该规则应当是行之有效的而非“生搬硬套”,须满足:建立举报投诉和纠纷处置机制、引导规范公平竞争、发现处置和报告制度。新《反法》第十五条规定,大型企业不得滥用自身资金等优势地位,要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任,拖欠中小企业货物、工程、服务等账款。这已经不是第一次法定规定大型企业禁止拖欠中小企业账款,此次修订在第三十一条明确了处罚措施,即省级以上人民政府监督检查部门责令限期改正,逾期不改正的,情节严重可罚至500万元。近年来,大企业拖欠账款情况大量存在,这也是“内卷式”竞争的根源之一,此次新修订,将会从制度上明确拖欠账款的行为类型:“账期过长、只收商业承兑、不担逾期付款责任”这些不公平条款,不仅仅是民事经济纠纷,而是将被定性为违法行为。新《反法》第四十条,首次新增了有关“长臂管辖”的条款:在中华人民共和国以外实施本法规定的不正当竞争行为,扰乱境内市场竞争秩序,损害境内经营者或者消费者合法权益的,依照本法以及有关法律的规定处理。此举将反不正当竞争的执法范围扩张到国际范围,只要是对中国境内造成扰乱或损害的,执法部门均可以进行执法。长期从事反商业贿赂的从业者都了解美国FCPA的执法力度和范围,其“长臂管辖”的特点成为许多悬在许多跨国企业头上的达摩克利斯之剑。而此次新《反法》首次将我们的反不正当竞争扩展到国际范围,在目前大量企业出海,或者通过境外主体控制境内经营主体,以及外国公司在华展业这些情况,都是一种制度改善。“跨境隔离”不再是某些实施不正当竞争行为企业的“免死金牌”。此次新《反法》的修订,无论是制度内容上(混淆误导行为、平台规则强化、拖欠账款禁止)还是从程序上(预防机制、长臂管辖)都进行了有效的增补,对于传统的商业贿赂等不正当竞争行为,则创设性的引入了《刑法》“双罚制”,并再次明确了诸多不正当竞争行为的类别、方式和客体。这对于市场公平竞争、反内卷都将产生极大的积极意义。内卷不可为,只会导致“双输”。我们也相信,新的法规将会引导市场环境良性向好发展,为健康、可持续的市场竞争提供有效的法律支持。文章内容仅为作者独立观点,不代表本所立场

返回列表